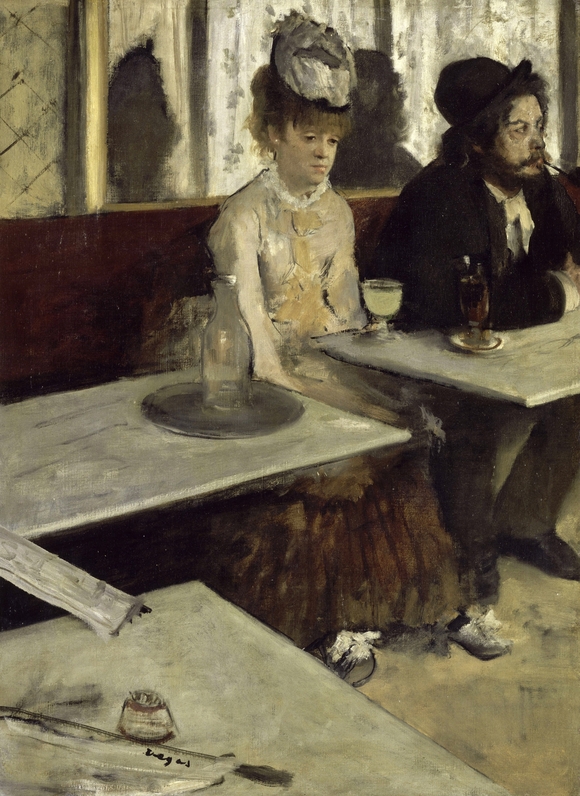

▲에드가 드가의 '압생트'(위)와 '블루 댄서스'

“드가의 명화를 포함한 63만점의 그림에서 경제 성장은 슬픔의 감소와 만족의 증가로 나타났다. 세계화에 따라 미술작품은 더욱 긍정적 느낌으로 바뀌었다”.

인공지능(AI)으로 15세기 이후의 회화를 분석해 관객의 감정 반응을 수치화한 결과, 예술은 작가의 심미적 개성뿐 아니라 경제와 사회의 변화를 그대로 반영하는 것으로 나타났다. 소르본·토론토·브리스톨대 공동연구팀이 대규모 감정 데이터베이스를 구축해 작품별로 관객 반응을 조사한 결과를 인용, 영국 시사주간지 이코노미스트가 최근 이같이 보도했다.

프랑스 파리의 오르세 미술관에 걸린 에드가 드가(Edgar Degas)의 그림 한 점에는 1876년 파리의 한 카페 풍경이 묘사돼 있다. 한 남자와 여자가 같은 테이블에 앉아 있지만, 교감은 거의 없다. 남자는 파이프를 물고 산만한 표정을 짓는다. 여자는 시선은 아래로, 어깨는 축 처진 채 연둣빛 ‘압생트(Absinthe)’술잔을 붙든다. 이 그림은 ‘압생트’, ‘카페에서(Dans un Café)’ 등 여러 이름으로 불린다.

이에 대한 관람객의 의견은 갈린다. 어떤 이는 여인의 낡은 아침용 신발과 더럽혀졌을 속치마를 보며 이 작품을 ‘게으름과 저급한 악덕을 경계하는 교훈극’으로 해석했다. 같은 이의 바뀐 견해도 제시됐다. “이 그림은 단순히 예술 작품일 뿐, 술이나 사회와는 관계가 없다”고. 위대한 회화는 끝없는 해석을 낳는다.

이코노미스트에 따르면, 2021년에 끝난 ‘아르테미스(ArtEmis)’ 프로젝트는 훨씬 간단한 접근을 택했다. 사람들에게 수천 점의 회화를 보고 감정 반응을 디지털 아카이브에 기록하게 했다. 참여자들은 8가지 감정(그림 문자인 이모지로 표현)을 고를 수 있었다. 이 실험과, 이후 더 큰 규모의 ‘아트엘링고(ArtELingo)’ 프로젝트를 통해, 드가의 ‘압생트’ 같은 복잡한 작품조차 몇 개의 숫자로 요약할 수 있게 됐다.

결과는 명료했다고 이코노미스트는 밝혔다. ‘압생트’를 본 사람 중 2/3는 8가지 감정의 이모지 가운데, △‘슬픔’을 택했다. 20%는 △‘즐거움’을, 10%는 △‘만족감’을 그림문자로 골랐다(아마도 헐렁한 신발을 좋아했기 때문일 수 있다). 이들 세가지 감정 이외에, △‘분노’, △‘경외감’, △‘혐오감’, △‘흥분’, △‘두려움’ 등의 이모지를 택한 이는 없었다. 극소수는 ‘기타’를 선택했다.

아르테미스 프로젝트는 약 8만 점의 회화를 설문조사했다. AI로 사람의 반응을 예측하려는 시도도 했는데, 성과는 제한적이었다. 그러나 소르본 경제대학의 클레망 고랭, 토론토대의 슈테판 헤블리히, 브리스톨대의 야노스 질버베르크는 최근 논문 ‘최첨단(State of the Art)’에서 비슷한 시도를 이어갔다.

이들은 70%의 회화를 학습용 데이터로 쓰고, 나머지 작품들에 대해 AI가 감정 반응을 예측할 수 있는지를 시험했다. 모델이 충분히 신뢰할 만하다고 판단되자, 15세기 이후 제작된 63만여 점의 회화에 이를 적용했다.

연구진은 이 데이터를 ‘감정의 역사적 시계열’이라고 부른다고 이코노미스트는 전했다. 이는 톨스토이가 1898년에 제시한 예술 이론에 기반한다. 톨스토이는 예술가가 감정을 감염병처럼 관객에게 전염시킬 수 있다고 믿었다. “감염력이 강할수록 예술로서 더 뛰어나다.” 따라서 오늘날 관객이 과거 작품에 대해 보이는 감정은, 역으로 당시 화가와 사회가 어떠했는지를 말해주는 지표가 될 수 있다.

이들의 분석에 따르면, 화가들은 자신만의 ‘감정적 지문’을 갖고 있었다. 칸딘스키는 ‘흥분’과 ‘재미’를, 모네는 ‘만족감’을, 렘브란트는 ‘슬픔’을 주로 불러일으켰다. 작가 이름만 알아도 작품에 대한 감정적 반응의 40~~50%를 설명할 수 있었다. 그러나 나머지는 다른 요인들이 설명한다.

예를 들어, 국가별로 예술의 영향력에는 작지만 체계적인 차이가 있었다. 예컨대 아무 해, 아무 작품을 골라도 덴마크·영국의 작품은 ‘만족감’을 불러일으킬 확률이 31~32%였다. 하지만, 이탈리아·스페인 작품은 26%에 그쳤다. 스페인 내전 같은 역사적 격변도 이같은 확률에 반영됐다.

개별 화가의 감정 스펙트럼도 경력 내내 변한다. 그리스 출신으로 스페인으로 이주한 엘 그레코는 후기 작품에서 ‘두려움’을 더 많이 자아냈다. 이는 반종교개혁의 영향일 수 있다.

드가 역시 변화가 있었다. ‘압생트’ 25년 뒤 그린 ‘블루 댄서스’에서는 발레리나 넷이 무대를 준비하는 모습을 역동적 구도로 묘사했다. 그들의 빛나는 사지와 (구부러지지 않은) 어깨가 캔버스에 강렬한 대각선으로 배열돼 있다. 이를 보고 ‘슬픔’을 택한 이는 20명 중 1명뿐이었다고 이코노미스트는 전했다.

연구진은 이런 감정 변화를 해당 국가의 경제 상황과 연결 지으려 했다. 최근 수세기동안 거의 모든 국가의 1인당 국내총생산(GDP) 차트를 보면, 장기간에 걸쳐 꾸준히 상승하는 ‘하키 스틱’ 모양이다. 반면, 미술은 훨씬 굴곡이 심하다. 그럼에도 분석 결과, 경제 성장과 화풍의 감정적 변화 사이에 상관관계가 확인됐다.

25년 동안 1인당 GDP가 매년 4%씩 성장하면, 작품이 ‘슬픔’을 전달할 확률은 11%에서 8.8%로 줄었다. ‘만족감’을 줄 확률은 31.4%에서 33%로 늘어난다.

세계화 역시 예술의 감정에 흔적을 남겼다. 예술적 분위기와 경제적 개방성 사이의 의미있는 상관관계가 발견됐다. 19세기 말 영국은 무역이 GDP 대비 28%에서 48%로 늘며 개방경제로 전환했다. 이 시기 예술은 더 행복한 정조를 띠었다. 특정 예술가의 작품이 슬픔을 불러일으킬 확률은 1.4%포인트 낮아졌고, 만족감·경외감을 줄 확률은 높아졌다고 이코노미스트는 말했다. 결과적으로 자유무역은 놀랍도록 훌륭할 수 있다.

물론 미술 비평가들은 위대한 회화를 ‘감정의 퍼센트’로 환원하는 데 거부감이 크다. 특히 대부분의 수치가 기계에 의해 생성되기 때문이다. 이들 세 경제학자 누구도 미술사 전공자는 아니다. 다만 질버베르크의 부친은 우연히도 전문화가였다. 홀로코스트의 상흔을 안고 초기에는 ‘공포와 분노’를 담았다고 그의 아들은 말한다.

그러나, 말년에 갈수록 그의 작품은 긍정적으로 변했다. 논문에는 실리지 않았지만, 예술이 사회를 비추는 거울이며 화가의 변주는 시대의 정서를 반영한다는 점을 잘 보여주는 일화라고 이코노미스트는 강조했다.

권세인 기자

[ⓒ데이터저널리즘의 중심 데이터뉴스 - 무단전재 & 재배포 금지]

![[생보 빅3 순이익] 삼성생명 1위 굳히고, 한화생명은 3위로 밀려](/data/cache/public/photos/cdn/20250834/art_1755680229_125x100.jpg)